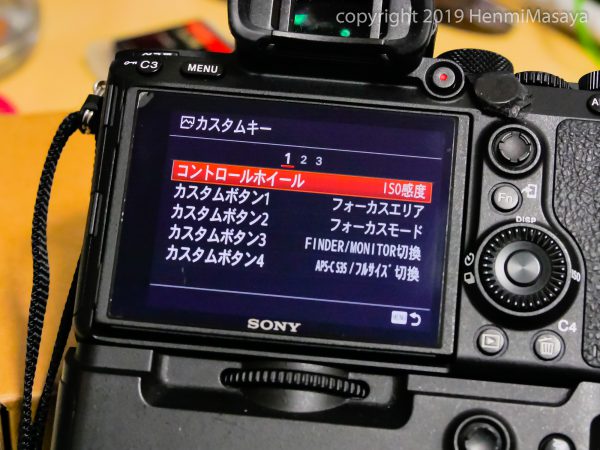

ベルボンの可変石突はslikのSC703DXに標準装備でした

今回は三脚のこと。お金をかけずに良い三脚を手に入れられないかと画策して余計にお金がかかった話です。

風景写真を撮るようになってしばらくハスキーを使っていたけど、開脚角度の調整ができず不便なことに気づく。そこでワンポイントの仕事用にジャンクで買ったスリックの500DXを使ってみたところ、軽くて扱いやすいのでしばらく使うことに。

ところが渓谷でスローシャッターを切るようになって1段目のパイプ径が26mmでは無理ということに気づく。

コンパクトで軽くて良い三脚でしたが、この三脚で3秒はちょっときつかったです。1/15秒くらいまでならこれでも大丈夫かな?

次に上位機種のSC703DXがアマゾンで安かったので購入。70-200㎜を乗せて3秒でも大丈夫なので目的は果たしたものの、縮長(一番縮めたときの長さ)が長くて肩にかけて山道を歩いていると太ももに当たって痛い。全体的に大きいのとたまにレバーが緩んだ時にレンチがないとどうにもならない。あと体感で何故か重い。

703DXと500DXを並べたところ。703DXは便利なので、物撮りの仕事でよく使っています。ローアングル対応なので取材先のテーブルが低い時に便利です。

重りを下げれるように別売りのフックを付けていますが、フックが大きくて脚に当たってうまく閉じられないことが…

いよいよジッツォのカーボンしかないのかと思っていたところ、量販店でベンロの三脚を見つける。安かろ悪かろだと思っていたけど、触ってみたら結構しっかりしていて驚く。どこか大手メーカーの下請けが金型をモールドして流したのだろうか。

どのみち10万のジッツォを買う日が来るのだろうけど、3万円以下で使える三脚に出会えたらラッキーなので買うことに。

展示品は3段だったけど、縮長のことも考えて4段で1段目のパイプ径が32ミリのタイプをネットで購入。スペックだとカーボンとアルミで重さがほとんど変わらないので安いアルミタイプを選ぶ。逆にカーボンは5万以上。それだけ出せるなら国産メーカーの良い三脚を選ぶべきだと思う。雲台は703SCと合わせて買ったハスキーを取り付ける。

三つ並べてみました。プロが使わなそうな三脚ばかりだ。

ベンロのA3580Tは500DXより短いです。ちなみにベンロは太ネジ、500DXは細ネジ、SC703DXは両対応でした

購入したのはベンロのA3580T。ウェイト用のフックも標準装備で値段の割には良くできている三脚だけど、使い始めて気になったのが石突のゴムが厚くて柔らかく置いたときに微妙に沈む感じ。あと溝もないシンプルなゴムなので岩場などで接地面を噛みにくい。

またSlikに比べると通常使用時の開脚角度も浅く安定感が低い。あと普通に開いたときに水平が出てない。書いてて気づいたけど三脚としていろいろ致命的だなぁ。

ベンロのウェイト用フック。取り外してみたところ、ジッツォのセンターポールエンドフックと互換がありそう

結果、あまり良く無いけど分かって使っていれば扱いやすい三脚なので、ジッツォまでのつなぎとして使っていました。完全分解できるし安いから迷わず水の中に入れられるし。

そんなこんなで半年ほどした頃、『ねじは規格サイズなのだから石突を交換できないか』と思い検索したらベルボンの交換式の石突を見つけたので早速交換してみたところ非常に良い感じに。

スパイクと一体型なのが売りなのだろうけど、ゴムが沈むこともなく、しっかりと路面を噛むというベーシックな部分に感動。安定性も増して不満もなくなったのでジッツォは当分買わなくて済みました。

ちなみに石突には大、小2タイプありましたが小タイプを選びました。

ベルボンのゴム・スパイク両用の石突。レンチも付属してました。付け替えたらゴムの硬さもちょうど良く、非常に安定しました。苔を剥がしたくないのでスパイクはできるだけ出さないけど、いざというときに安心

取り付けたところ。ベンロの石突と比べてゴムを後退させる分だけ高くなりました。この石突はリーベックのビデオ三脚にもついてたけど、店舗での撮影が主なのでスパイクを使ったことはないです

ベンロのちょっと良いところ。

簡単に分解できるのでいつもバラバラにして掃除してます。

園芸用の緑の棒にキッチンペーパーを輪ゴムで縛り付けて中を拭いてから、スプレータイプのグリースをキッチンペーパーに吹いて磨いてます。すべて100円ショップで用意しました。つなぎで買ったはずなのに毎回掃除してたら愛着わいてきました。

どうせ安い三脚だしと思って100均で買った棒と紙と油で掃除してるけど、SC703DXはアマゾンで新品雲台付きで18,900円、A3580Tは雲台無しで19,500円でした。ベンロのほうが高価なのか。何か腑に落ちないなぁ

まとめとして何か書こうと思ったけど、乗せるカメラによっては500DXでも大丈夫だし絶対ということはないし表とか作ることになりそうなので特にまとめません。『良いカメラで3秒以上シャッター開くならパイプの太い三脚がおすすめ』というくらいでしょうか。

近況としては苔の森のあとも紅葉の撮影に行ったので近いうちに更新できると思います。

あと表紙を撮っているクイズ雑誌がテレビに映ったようです。写った本人は恥ずかしがっていたようですが、撮った写真がテレビに出るのは嬉しいですね。