沼原駐車場昨年は2度那須の茶臼岳に行ったものの秘瀑があることを知ったのは2回目の撮影を終えて家に帰ってから。とりあえずもう一度行かなくてはと思い紅葉の前の下見ということで両部の滝へ向かいました。

沼原駐車場昨年は2度那須の茶臼岳に行ったものの秘瀑があることを知ったのは2回目の撮影を終えて家に帰ってから。とりあえずもう一度行かなくてはと思い紅葉の前の下見ということで両部の滝へ向かいました。

ロープウェイも考えたけど新規開拓ということで沼原駐車場からのルートを選択しました。

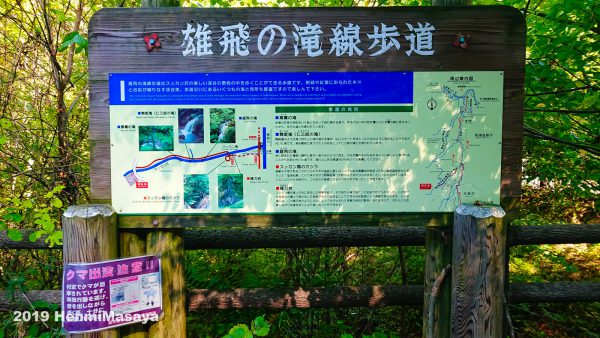

問題は登山道から谷へと降りていくルートと熊。

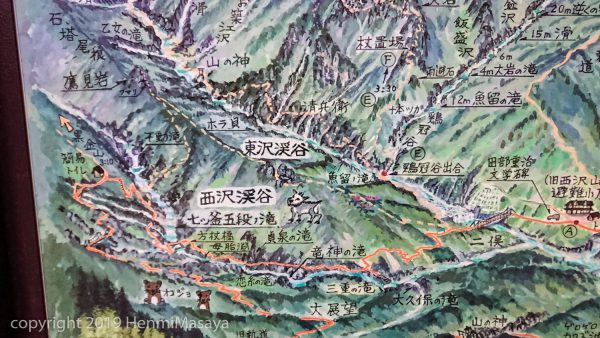

滝までのルートについてはネットで調べてプリントアウト。あとはガーミンと照らし合わせながら進むことに。地図も購入しました。

熊については「生息地域なので注意」と地図にも書いてあるので撃退スプレーとナイフを購入。スプレーはケースをケチってウエストポーチから頭だけ出してすぐ取り出せるように。ナイフはウエストポーチに取り付けました。

駐車場横の道。行きは別の場所から入って面倒なことにということで早速出発したわけですがガーミンが駐車場横ではない別の山道を示しているのでそちらへと向かうことに。おかげで早々に面倒なことになったのですが…。

駐車場横の道。行きは別の場所から入って面倒なことにということで早速出発したわけですがガーミンが駐車場横ではない別の山道を示しているのでそちらへと向かうことに。おかげで早々に面倒なことになったのですが…。

白笹山方面の道へ入ってすぐのところに分岐がありました道へ歩いてすぐのところに入口なのか微妙な道がありました。実は通り過ぎて橋を渡ったあたりでガーミンが示している道から大きく外れていたことに気づいて引き返して見つけました。うっかり白笹山へいくところでした。

白笹山方面の道へ入ってすぐのところに分岐がありました道へ歩いてすぐのところに入口なのか微妙な道がありました。実は通り過ぎて橋を渡ったあたりでガーミンが示している道から大きく外れていたことに気づいて引き返して見つけました。うっかり白笹山へいくところでした。

入口はアレでしたが歩き始めると普通の山道でした。特に大変なこともなく。

入口はアレでしたが歩き始めると普通の山道でした。特に大変なこともなく。

すぐに道が開けて湿原に出ました。側溝のふたの上を歩きながら進みます。良い景色ですが鹿のフンが結構ありました。陽が暮れるとこの辺りで草でも食べてるんですかね。

すぐに道が開けて湿原に出ました。側溝のふたの上を歩きながら進みます。良い景色ですが鹿のフンが結構ありました。陽が暮れるとこの辺りで草でも食べてるんですかね。

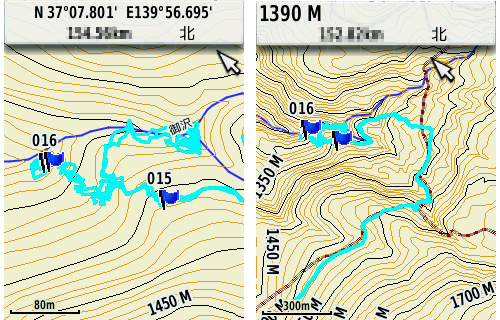

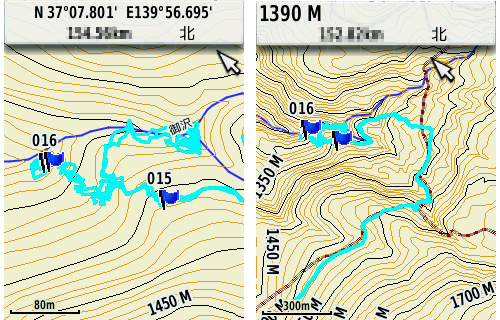

ガーミンは通り過ぎた後の写真ですが、湿原を抜けて森に入ったら道がありませんでした。あったのかもしれませんが一面笹が背丈より高く伸びていて見つけられず。とりあえずガーミンを頼りに笹をかき分けながら無理やり山道へと出ました。

ガーミンは通り過ぎた後の写真ですが、湿原を抜けて森に入ったら道がありませんでした。あったのかもしれませんが一面笹が背丈より高く伸びていて見つけられず。とりあえずガーミンを頼りに笹をかき分けながら無理やり山道へと出ました。

持ってきたナイフではさっぱり笹は払えず。まあ護身用なので仕方ないですか。本当にどうにもならなくなったときに刺すために買ったものですし。

そういえば藪漕ぎをしながら大きい木の前に出たら、木の周りだけ笹が倒れていて赤い実(ガマズミ?)を付けた小さな木がありました。何かの家だったのかな。留守で助かりました。ちなみにガーミンの紫の線が目的地までを示すルートで水色の線が自分が歩いたルートです。帰りに道を探しましたが背丈より高い熊笹の壁でした。

白笹山との分岐に出てからはずっと登りです。一時間くらい登ったところで木のアーチがありました。

白笹山との分岐に出てからはずっと登りです。一時間くらい登ったところで木のアーチがありました。

アーチを抜けたところは抜けが良く茶臼岳が良く見えました。晴天なら絶景ポイントなのかな。ココからは下りに。

アーチを抜けたところは抜けが良く茶臼岳が良く見えました。晴天なら絶景ポイントなのかな。ココからは下りに。

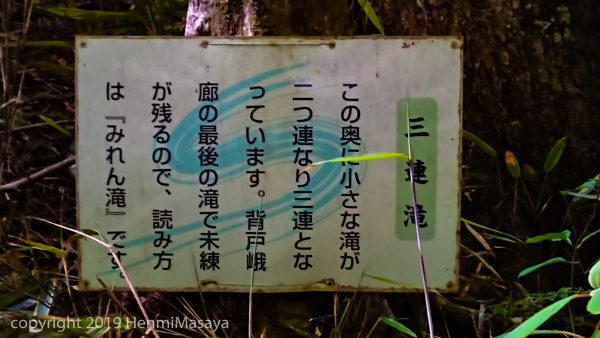

下り始めてすぐ分岐がありました。昨年は三斗小屋方面から牛ヶ首へ歩きました。今回は三斗小屋方面に向かいます。

下り始めてすぐ分岐がありました。昨年は三斗小屋方面から牛ヶ首へ歩きました。今回は三斗小屋方面に向かいます。

分岐を過ぎてしばらく歩いたところで道しるべがありました。この辺りから沢に降りるみたいなのでガーミンを見ながら歩いていたらすぐ近くに入渓ポイントがありました。

分岐を過ぎてしばらく歩いたところで道しるべがありました。この辺りから沢に降りるみたいなのでガーミンを見ながら歩いていたらすぐ近くに入渓ポイントがありました。

山道から入渓ポイントを見る。目印のリボンを貼り直したようで簡単に見つけられました。

山道から入渓ポイントを見る。目印のリボンを貼り直したようで簡単に見つけられました。

ピンクのリボンを頼りに歩いていたら笹の前に出ました。周りを探してみると。

ピンクのリボンを頼りに歩いていたら笹の前に出ました。周りを探してみると。

分かりづらいですが笹の先にリボンが見えたのでちょっと藪漕ぎです。

分かりづらいですが笹の先にリボンが見えたのでちょっと藪漕ぎです。

藪を抜けると紹介しているサイトに載っていた場所が見えました。この辺りからしばらくは歩きやすい道です。

藪を抜けると紹介しているサイトに載っていた場所が見えました。この辺りからしばらくは歩きやすい道です。

こちらもサイトで載っていた橋。一人で歩いていると人工物があるだけで安心します。

こちらもサイトで載っていた橋。一人で歩いていると人工物があるだけで安心します。

橋を渡って道沿いに歩いているとピンクのリボンがありました。

ここから沢に下ります。結構な斜面なので注意して歩きます。

リボンを頼りに下ったらちょっと開けたところに出ました。滝はすぐ近くのよう。左側にリボンを見つけたのでそちらへ向かうとかなりの急斜面。しかも土が綺麗で最近土砂崩れが起きた様子。他にリボンも見つけられないのですが滝が見えているので慎重に降りていたところ、足を置いた石と一緒に斜面を滑り落ちてしまいました。ヘルメットをしていたこと、リュックがクッションになっていたこともあって怪我はありませんでしたが焦りました。ということで別の滝に到着です。

リボンを頼りに下ったらちょっと開けたところに出ました。滝はすぐ近くのよう。左側にリボンを見つけたのでそちらへ向かうとかなりの急斜面。しかも土が綺麗で最近土砂崩れが起きた様子。他にリボンも見つけられないのですが滝が見えているので慎重に降りていたところ、足を置いた石と一緒に斜面を滑り落ちてしまいました。ヘルメットをしていたこと、リュックがクッションになっていたこともあって怪我はありませんでしたが焦りました。ということで別の滝に到着です。

とりあえず滝の横に出たので休憩してから撮影をして登りのルートを探します。急斜面なうえに土が柔らかいらしいので、滑った場所の少し横からよじ登ることに。難しそうなら荷物を置いて登ってロープで引き揚げようと思いましたが無事に登れました。

登るときに木の根と思って手を伸ばした枝が埋まっていた枯れ枝だったためバランスを崩して、足をかけていた石が周りの土と一緒に落ちて行って焦りました。

現地での位置と距離の確認にしか使っていないので、いまだにサッパリ使い方がわからない。ブラウザ上の地図にルートを重ねてスクショとか撮れるのかな?開けたところへ戻り地図とガーミンで再確認。一つ前のリボンまで戻って周りを探すと右側にリボンを見つけました。左側へ行って別の滝に行ってしまいましたが両部の滝へは右です。

現地での位置と距離の確認にしか使っていないので、いまだにサッパリ使い方がわからない。ブラウザ上の地図にルートを重ねてスクショとか撮れるのかな?開けたところへ戻り地図とガーミンで再確認。一つ前のリボンまで戻って周りを探すと右側にリボンを見つけました。左側へ行って別の滝に行ってしまいましたが両部の滝へは右です。

画像の015は温泉のパイプ橋を渡り少し歩いてピンクのテープが巻いてあった場所です。ここから沢に下りました。016は滝の前です。左右の分かれ道の辺りはちょっと開けていて白い木が3本ありました。撮ろうかどうか迷いましたが嫌だったのでそのままスルーしました。

何で携帯の方が綺麗に撮れるんだよ…藪を漕いだり滑ったりよじ登ったりと大変でしたがたどり着けました。時々晴れ間も見えたりして今回は手ぶらではなさそうなので一安心。

何で携帯の方が綺麗に撮れるんだよ…藪を漕いだり滑ったりよじ登ったりと大変でしたがたどり着けました。時々晴れ間も見えたりして今回は手ぶらではなさそうなので一安心。

しかしまあ携帯の方が綺麗に撮れるのとか本当に勘弁してほしい。

滝の周りを調べて他の撮影ポイントも探そうかと思いましたが、疲れ切っていてそんな気分にはなれず。2つの滝はL字状にあって引きが取れない場所でした。高台みたいな場所を探せばよかったかも。水分を補給してから撮影して疲れも取れてきたので帰ります。

滝の横に結構咲いていました。ここまで採りに来る人はいないだろうけど、検索に引っかかるといけないので花の名前は書きません滝のすぐ横で結構咲いていました。

滝の横に結構咲いていました。ここまで採りに来る人はいないだろうけど、検索に引っかかるといけないので花の名前は書きません滝のすぐ横で結構咲いていました。

何だかんだで熊の生息地なので気を引き締めてクマ除けスプレーとナイフを確認、カメラをリュックにしまって来た道を引き返します。山道まで戻れたときは安心感で膝が抜けてしまいました。無事に戻れて良かった。道っていいなぁ。

帰りは道に感動していました。普通に歩けるって凄く良い!行きは早々に藪漕ぎでしたが帰りは駐車場までの山道から帰りました。平坦で歩きやすい道でした。駐車場のほど近くで急に笹が大きく揺れましたが鹿かな?

帰りは道に感動していました。普通に歩けるって凄く良い!行きは早々に藪漕ぎでしたが帰りは駐車場までの山道から帰りました。平坦で歩きやすい道でした。駐車場のほど近くで急に笹が大きく揺れましたが鹿かな?

温泉交じりで温かったです。もう一つの滝で水を汲むか悩んだけど近づきたくなかったのでそのまま帰ることにというわけで大変でしたがしっかり下見もできたので次はもっと楽に行けるのでは。とはいえちょっと気が重い。あまり一人で行く場所ではない気がします。

温泉交じりで温かったです。もう一つの滝で水を汲むか悩んだけど近づきたくなかったのでそのまま帰ることにというわけで大変でしたがしっかり下見もできたので次はもっと楽に行けるのでは。とはいえちょっと気が重い。あまり一人で行く場所ではない気がします。

今年は紅葉が少し遅いらしいので行くならば10月の2週目ごろ? 去年は3日に茶臼岳が見ごろで翌週に滝の近くを歩いて紅葉だったので中旬でも大丈夫かな。どうしよう?

帰って画像処理をしていて思ったけど滝の周りの岩はオレンジ色なので葉が緑だと結構綺麗だなぁと思っていたり。もうこれで良いよね。

全部真っ赤になるとまた違った感じなんだろうなぁ。

もっと映えるのかな?

反省点は山道に出て安堵から膝から崩れ落ちたときか、最後の藪漕ぎのときにクマ除けスプレーを落としてしまったこと。牛ヶ首、沼原の分岐で休憩したときに気づきました。ここからは下りばかりで2時間かからないので熊鈴だけでなく携帯で音楽を鳴らしながら駐車場まで歩きました。とりあえず家に帰ってから専用ケースと一緒に再注文しました。専用ケースをケチらなければ良かったです。

あとは何かあればロープをと思っていましたが車に戻ってトランクを開けたらロープが置いてあり愕然としました。使わずに済みましたが持ち物チェックは必須ですね。

最後に。大変だったなぁと思いましたが帰ってから他の人のルートを調べたりYouTubeでマタギの動画を見てそんなに大変じゃないのかもと思い直しました。もっと経験を積まないとなぁ。

次はまだ決めていませんがちょっと懲りたので一回楽なところに行ってみようと思います。