αはシャッターを一度押すと3回シャッターが下りるのではなく、シャッターを押している間にブラケット撮影を行うという不思議な仕様です。先日の滝川渓谷でブラケット設定にしても一枚しか切れず困りましたが家で試してようやく理解できました。

ちなみに今回もリモート撮影を試しましたが上手く接続できず。連休明けにリモートで撮影する仕事があるので、家で設定して使えるようになりました。

16-35mmF4はフィルター径が72mmなのでPLフィルターを新しく買いました。

フリーカメラマン 辺見真也

αはシャッターを一度押すと3回シャッターが下りるのではなく、シャッターを押している間にブラケット撮影を行うという不思議な仕様です。先日の滝川渓谷でブラケット設定にしても一枚しか切れず困りましたが家で試してようやく理解できました。

ちなみに今回もリモート撮影を試しましたが上手く接続できず。連休明けにリモートで撮影する仕事があるので、家で設定して使えるようになりました。

16-35mmF4はフィルター径が72mmなのでPLフィルターを新しく買いました。

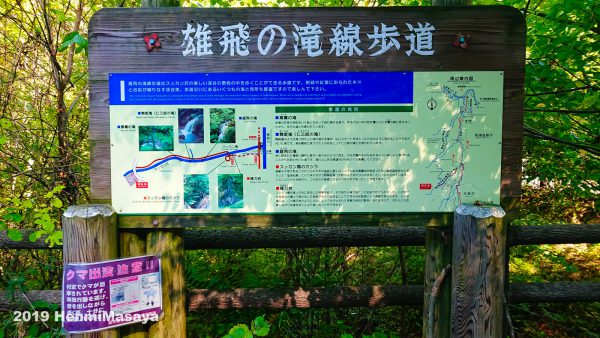

最初は通い慣れたスッカン沢に行こうと思いましたが新しい場所へ行くことに。ただ、この二日後に全日本選手権の撮影があったのでアクセスが良く怪我の恐れが少ない場所にしました。藪漕ぎが必要な滝と片道3時間の滝も候補にありましたがそれはまた別の機会にしようと思います。

コンクリートで作られており屋根も付いていました。観光用に良く整備されていると思いました。横から巻いて落ち口まで行くルートがあるのかなと思いましたが、ここが終点のようなので駐車場まで戻って次のポイントまで。

そういえばα7R4を買おうと値段を調べたところ、中古良品と新品の店頭在庫品の価格差が4万くらいでした。ローン組めるところで探してみようと思います。

ちょっと降りて滝の近くまで行ってみて撮影しました。猿が出るみたいですが自分は会いませんでした。

次回は携帯で撮影した画像も交えつつ書こうと思います。

前回は素連の滝を遠くに眺めて終わりましたが今回は近くまで行ってみることに。現地のカメラマンさんもちらほらといましたが、雄飛の滝のベストタイムまでのつなぎなのかな?

上の写真は素連の滝を引きで撮ったもの。これくらいの森感が好きなんですが滝が小さすぎるので滝好きからは駄目だしされそう。しかも久しぶりですっかり設定を忘れていました。もう一度行こうかなと思います。

ちなみに11時前後の撮影でピーカンで日差しも強く、ダイナミックレンジを大幅に超えていたのでブラケットでアンダーとオーバーを合成で一つの写真にまとめてあります。

最初は3枚のブラケットだったけど、それでも青空と滝のトーンがすっ飛んでいたので5段ブラケットに切り替えて対応しています。ただ、適正露出が結構スローで枝が揺れていて上手く合成できなかったりして難儀しました。

感度を上げるのも絞りを開くのも嫌なので何とももどかしいところです。

ちなみに使っているD850は携帯からリモート撮影ができます。ミラーアップして携帯で露出を設定して撮影すれば、より細やかに段階が切れるのですが、残念なことに最低感度はISO100まで。本体で操作するとISO32まで下げられるので携帯アプリにも実装してほしいなぁと思う。

ブラケットで滝と白トビした空を合成して仕上げています。

ブラケットのときにはライブビューでセルフタイマーで3~5枚のブラケットにしています。以前はレリーズで切っていましたがミラーの衝撃で若干ズレるので、ファインダーで構図と露出を決めてからライブビューに切り替えて撮影しています。

問題は老眼でメガネをかけたり外したりが面倒なことでしょうか。

最後に雄飛の滝を撮影して終了です。これもブラケットで滝とハイライトを合成しています。ベストの時間帯ではないですが滝のカメラマンではないので何時間も待たないです。

2月に始めたジョギングはまだ続いているので体力的には問題ないかと思っていましたが、機材も背負っているし使う筋肉も違いますね。それが判ったのが大きな収穫だったと思います。

相変わらず仕事はまばらなので、また天候と相談してどこか撮影に行ってきます。

去年の紅葉の雑記です。もう2~3か月前のことなのでいろいろ忘れている気が。何で撮ったのか思い出せない写真もあるし。まぁ、いつも通り道すがら携帯で撮った画像です。あとちょっとだけ動画。

去年の紅葉の雑記です。もう2~3か月前のことなのでいろいろ忘れている気が。何で撮ったのか思い出せない写真もあるし。まぁ、いつも通り道すがら携帯で撮った画像です。あとちょっとだけ動画。

まずは霧降高原の駐車場。多分出発時間の記録として撮ったんじゃないかな。紅葉にはまだ早いものの結構な観光客が霧降の滝へと歩いていきましたが自分は隠れ三滝へ。

歩いてすぐの看板。今年は霧降の滝をパスして玉簾の滝でゆっくり撮影することに。

歩いてすぐの看板。今年は霧降の滝をパスして玉簾の滝でゆっくり撮影することに。

廃道を進むと霧降の滝の近くまで行けるのかも。急斜面で鬱蒼としているのと道がどれくらい残っているのか。そもそも進入禁止だしなぁ。

廃道を進むと霧降の滝の近くまで行けるのかも。急斜面で鬱蒼としているのと道がどれくらい残っているのか。そもそも進入禁止だしなぁ。

ちょっと歩いて丁字滝。去年は滝の横に枝が積まれていて構図に悩んだけれど今年はそれほど積まれておらず。ただ落ち口への陽の光が強くて困った覚えが。あまり気にせずに次の滝へ。

ちょっと歩いて丁字滝。去年は滝の横に枝が積まれていて構図に悩んだけれど今年はそれほど積まれておらず。ただ落ち口への陽の光が強くて困った覚えが。あまり気にせずに次の滝へ。

去年と同じくらいの日程で行ったけれど猛暑だったので紅葉はまだまだでした。山はタイミングが難しいですね。行く前簡単に調べてはいたのですが、ツイッター、インスタのハッシュタグで最新の情報をチェックする方が正確なのかも。

去年と同じくらいの日程で行ったけれど猛暑だったので紅葉はまだまだでした。山はタイミングが難しいですね。行く前簡単に調べてはいたのですが、ツイッター、インスタのハッシュタグで最新の情報をチェックする方が正確なのかも。

一通り撮影を終えて帰りしなに携帯で撮影。webでの公開だけなら携帯で何ら問題ないなぁと思う。あと数年で大きいカメラなんて必要なくなるのかな。ジップロックみたいなカメラケースに入れて遡上しながら撮影する日が来るのかも。

一通り撮影を終えて帰りしなに携帯で撮影。webでの公開だけなら携帯で何ら問題ないなぁと思う。あと数年で大きいカメラなんて必要なくなるのかな。ジップロックみたいなカメラケースに入れて遡上しながら撮影する日が来るのかも。

場所は変わって滝川渓谷。このときも紅葉には早かったです。来るのは5回目だったけど過去に2回くらい入口でお金を払ったので財布を出したら、イメージアップのために無料で開放しているとのことでした。こんな綺麗な看板も無かった気がします。

場所は変わって滝川渓谷。このときも紅葉には早かったです。来るのは5回目だったけど過去に2回くらい入口でお金を払ったので財布を出したら、イメージアップのために無料で開放しているとのことでした。こんな綺麗な看板も無かった気がします。

そしていつも通り渓谷を抜けて蕎麦を食べました。いつものことですが贅沢して天ぷらも付けました。あと前回より歩きやすくなっていました。

そしていつも通り渓谷を抜けて蕎麦を食べました。いつものことですが贅沢して天ぷらも付けました。あと前回より歩きやすくなっていました。

さて最後に携帯で撮った動画を二つ。

隠れ三滝は玉簾の滝の上の滑がとても綺麗でした。滝川渓谷はちょうど観瀑台にいてあまりに美しかったので撮ったもの。紅葉には早いけれど本当に来て良かったと思いました。

近況は1月は忙しく過ごしてきました。仕事が途切れず来て一安心。 この前は月曜日がブラジル、火曜日が中国、水曜日がタイ、木曜日が韓国の人たちが働く現場での撮影でした。さすがに何かしらの言語を覚えるべきだなあと思いました。

ちょっとだけ時間が取れそうだけど天候はどうなんだろう?

あと次の更新で雪割渓谷に行った時の雑記を書く予定です。

ただ前回の反省を踏まえて色々と撮影できたので個人的には良かったかなと思います。来年も行ければ良いなあという感じです。

岩の上から撮りました。

去年も同じところから撮影したけれど、思っていたより良い写真だったので今年はきちんと三脚を立てて撮影することに。

最後のカットは24-120mmF4で滝の入り口から。次は初夏かな。冬も来てみたいけれど駐車場まで車で来れるのかな?

今年の紅葉はあと2箇所行っているので年内には更新する予定です。

写真は仕事先で見かけた鹿。

携帯に役割を集約させると何かあったときに詰むのでガーミンとコンデジを導入して分散させたいのですが、ちょうど自動車保険の切り替えで2年分支払ったのでコンデジはしばらく見送りです。

今使っている携帯電話は普段は一日で半分以上減っているのに電波の届かないところではほとんどバッテリーを消費しません。バックグラウンドでどれだけ動いているのかがよくわかります。

今週は天気が良くないので出かけないかな。一か所近場で良さそうなところを見つけたので下見にいくかどうか。

最後に短いけど動画。すっかり撮るのを忘れていました。

カメラもD810からD850に変わり天候も快晴。ファイル形式その他機材のチェックも万全の筈だったのですが虎の子の70-200mmF2.8のVRの調子がおかしかったりD850との組み合わせで無限遠が合わなかったりしてなかなか難儀しました。ピントが甘いことに気付き手で合わせていましたが、去年悔しい思いをした場所ではピントの甘い写真を量産するハメに。さらに今年は猛暑の影響で紅葉が例年より一週遅れらしいので日程を合わせたら山の上は例年通りだったよう。スッカン沢に行った日に登っていれば良かったかも。

とりあえず結論としては来年また行くことになりました。

写真はひょうたん池からの那須岳です。姥が平は今年一番の撮影日和だったと思います。人がいっぱいいたので撮らずに帰ろうと思ったのですが立ち寄って良かったです。午前中は撮影の順番待ちで列ができているようでした。

6時半に到着したら駐車場は満車。大丸駐車場まで戻って準備を整えてから歩いてロープウェイ乗り場まで。思っていたより近かったです。始発のロープウェイに乗って那須岳を目指します。後ろに並んでいた夫婦のご厚意でロープウェイの割引券をいただきました。

降りて牛ヶ首との分岐で那須岳に登るのは自分を含めて3人くらい。皆ひょうたん池を目指しているようでした。

しかしこんな砂みたいな場所だったかなぁ。もっと岩がゴロゴロしていた覚えが。

次で携帯で撮った写真と残りの写真をアップします。

この前YouTubeを開いたらこれまでにアップした動画が他の人の格好良い動画と並んでいて恥ずかしかったので限定公開に切り替えます。

そもそもミュージックビデオで使われた場所だしタレントさんをロープで下ろしたりはしないだろうから簡単なルートがあるんだろうなと思っていましたが、すっかり見落としていました。あの岩の上に座ったんですかね。記念に座っておけば良かった。

◆スッカン沢

簡単にまとめた動画です。

大変な思いをして行った場所より取れ高も多くて何とも言えない心境です。とはいえ来年も大変な思いをしようと計画していますが。

ちょうど栃木が晴れだったのと以前行ったときに入渓ポイントがわからず取れ高がなかったためです。

当初、石空川渓谷か東沢渓谷に行こうと思ったものの山梨方面は晴れのち曇り。あと、今年行った場所にもう一度行くと中途半端に勝手がわかっているため気が緩んで怪我をしそうだったからです。

東沢渓谷は朝5時くらいに入れば昼には両門の滝に着けそうですが、帰りの体力とかいろいろと不安ですし。

今回は素連の滝周辺の伏流水と雄飛の滝の近くに行くことが目標でしたが、歩き始めて早々に対岸の伏流水が気になって素連の滝に着いたのは歩き始めて3時間後と本来なら引き上げて温泉にでも行こうかという時刻でした。

今年は背戸峨廊からいろいろ歩いて来たけど、改めて学んだことが上手くいったのかなという感じ。山道ではないので体力の消費も少なく楽しく撮影できました。

ではいつも通り写真と簡単なテキストで進めていきます。

歩道からだと見えない場所ですが何とも秘境感があって良かったです。片側から伏流水が流れていて綺麗でした。

この木の前に立って軽く感動。さわやかに処理しましたけど、あっちの世界っぽい佇まいでした。

撮影を終えて手を合わせて先に進みました。

疲れたのでさっさと帰ることにしたのですが…。

帰り道でカメラマンさんが連れ立って歩いていたので夕方の滝狙いなのかなと思いました。

リベンジのスッカン沢でしたが個人的にはとても良い撮影ができたと思います。もう一回かな。紅葉も来たいな。

次で携帯で撮った記録と動画をアップしようと思います。

ロープウェイも考えたけど新規開拓ということで沼原駐車場からのルートを選択しました。

問題は登山道から谷へと降りていくルートと熊。

滝までのルートについてはネットで調べてプリントアウト。あとはガーミンと照らし合わせながら進むことに。地図も購入しました。

熊については「生息地域なので注意」と地図にも書いてあるので撃退スプレーとナイフを購入。スプレーはケースをケチってウエストポーチから頭だけ出してすぐ取り出せるように。ナイフはウエストポーチに取り付けました。

入口はアレでしたが歩き始めると普通の山道でした。特に大変なこともなく。

入口はアレでしたが歩き始めると普通の山道でした。特に大変なこともなく。

すぐに道が開けて湿原に出ました。側溝のふたの上を歩きながら進みます。良い景色ですが鹿のフンが結構ありました。陽が暮れるとこの辺りで草でも食べてるんですかね。

すぐに道が開けて湿原に出ました。側溝のふたの上を歩きながら進みます。良い景色ですが鹿のフンが結構ありました。陽が暮れるとこの辺りで草でも食べてるんですかね。

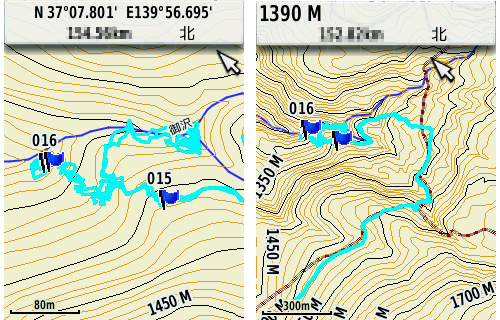

ガーミンは通り過ぎた後の写真ですが、湿原を抜けて森に入ったら道がありませんでした。あったのかもしれませんが一面笹が背丈より高く伸びていて見つけられず。とりあえずガーミンを頼りに笹をかき分けながら無理やり山道へと出ました。

ガーミンは通り過ぎた後の写真ですが、湿原を抜けて森に入ったら道がありませんでした。あったのかもしれませんが一面笹が背丈より高く伸びていて見つけられず。とりあえずガーミンを頼りに笹をかき分けながら無理やり山道へと出ました。

持ってきたナイフではさっぱり笹は払えず。まあ護身用なので仕方ないですか。本当にどうにもならなくなったときに刺すために買ったものですし。

そういえば藪漕ぎをしながら大きい木の前に出たら、木の周りだけ笹が倒れていて赤い実(ガマズミ?)を付けた小さな木がありました。何かの家だったのかな。留守で助かりました。ちなみにガーミンの紫の線が目的地までを示すルートで水色の線が自分が歩いたルートです。帰りに道を探しましたが背丈より高い熊笹の壁でした。

白笹山との分岐に出てからはずっと登りです。一時間くらい登ったところで木のアーチがありました。

白笹山との分岐に出てからはずっと登りです。一時間くらい登ったところで木のアーチがありました。

アーチを抜けたところは抜けが良く茶臼岳が良く見えました。晴天なら絶景ポイントなのかな。ココからは下りに。

アーチを抜けたところは抜けが良く茶臼岳が良く見えました。晴天なら絶景ポイントなのかな。ココからは下りに。

下り始めてすぐ分岐がありました。昨年は三斗小屋方面から牛ヶ首へ歩きました。今回は三斗小屋方面に向かいます。

下り始めてすぐ分岐がありました。昨年は三斗小屋方面から牛ヶ首へ歩きました。今回は三斗小屋方面に向かいます。

分岐を過ぎてしばらく歩いたところで道しるべがありました。この辺りから沢に降りるみたいなのでガーミンを見ながら歩いていたらすぐ近くに入渓ポイントがありました。

分岐を過ぎてしばらく歩いたところで道しるべがありました。この辺りから沢に降りるみたいなのでガーミンを見ながら歩いていたらすぐ近くに入渓ポイントがありました。

山道から入渓ポイントを見る。目印のリボンを貼り直したようで簡単に見つけられました。

山道から入渓ポイントを見る。目印のリボンを貼り直したようで簡単に見つけられました。

ピンクのリボンを頼りに歩いていたら笹の前に出ました。周りを探してみると。

ピンクのリボンを頼りに歩いていたら笹の前に出ました。周りを探してみると。

分かりづらいですが笹の先にリボンが見えたのでちょっと藪漕ぎです。

分かりづらいですが笹の先にリボンが見えたのでちょっと藪漕ぎです。

藪を抜けると紹介しているサイトに載っていた場所が見えました。この辺りからしばらくは歩きやすい道です。

藪を抜けると紹介しているサイトに載っていた場所が見えました。この辺りからしばらくは歩きやすい道です。

こちらもサイトで載っていた橋。一人で歩いていると人工物があるだけで安心します。

こちらもサイトで載っていた橋。一人で歩いていると人工物があるだけで安心します。

橋を渡って道沿いに歩いているとピンクのリボンがありました。

ここから沢に下ります。結構な斜面なので注意して歩きます。

リボンを頼りに下ったらちょっと開けたところに出ました。滝はすぐ近くのよう。左側にリボンを見つけたのでそちらへ向かうとかなりの急斜面。しかも土が綺麗で最近土砂崩れが起きた様子。他にリボンも見つけられないのですが滝が見えているので慎重に降りていたところ、足を置いた石と一緒に斜面を滑り落ちてしまいました。ヘルメットをしていたこと、リュックがクッションになっていたこともあって怪我はありませんでしたが焦りました。ということで別の滝に到着です。

リボンを頼りに下ったらちょっと開けたところに出ました。滝はすぐ近くのよう。左側にリボンを見つけたのでそちらへ向かうとかなりの急斜面。しかも土が綺麗で最近土砂崩れが起きた様子。他にリボンも見つけられないのですが滝が見えているので慎重に降りていたところ、足を置いた石と一緒に斜面を滑り落ちてしまいました。ヘルメットをしていたこと、リュックがクッションになっていたこともあって怪我はありませんでしたが焦りました。ということで別の滝に到着です。

とりあえず滝の横に出たので休憩してから撮影をして登りのルートを探します。急斜面なうえに土が柔らかいらしいので、滑った場所の少し横からよじ登ることに。難しそうなら荷物を置いて登ってロープで引き揚げようと思いましたが無事に登れました。

登るときに木の根と思って手を伸ばした枝が埋まっていた枯れ枝だったためバランスを崩して、足をかけていた石が周りの土と一緒に落ちて行って焦りました。

画像の015は温泉のパイプ橋を渡り少し歩いてピンクのテープが巻いてあった場所です。ここから沢に下りました。016は滝の前です。左右の分かれ道の辺りはちょっと開けていて白い木が3本ありました。撮ろうかどうか迷いましたが嫌だったのでそのままスルーしました。

しかしまあ携帯の方が綺麗に撮れるのとか本当に勘弁してほしい。

滝の周りを調べて他の撮影ポイントも探そうかと思いましたが、疲れ切っていてそんな気分にはなれず。2つの滝はL字状にあって引きが取れない場所でした。高台みたいな場所を探せばよかったかも。水分を補給してから撮影して疲れも取れてきたので帰ります。

何だかんだで熊の生息地なので気を引き締めてクマ除けスプレーとナイフを確認、カメラをリュックにしまって来た道を引き返します。山道まで戻れたときは安心感で膝が抜けてしまいました。無事に戻れて良かった。道っていいなぁ。

今年は紅葉が少し遅いらしいので行くならば10月の2週目ごろ? 去年は3日に茶臼岳が見ごろで翌週に滝の近くを歩いて紅葉だったので中旬でも大丈夫かな。どうしよう?

帰って画像処理をしていて思ったけど滝の周りの岩はオレンジ色なので葉が緑だと結構綺麗だなぁと思っていたり。もうこれで良いよね。

全部真っ赤になるとまた違った感じなんだろうなぁ。

もっと映えるのかな?

反省点は山道に出て安堵から膝から崩れ落ちたときか、最後の藪漕ぎのときにクマ除けスプレーを落としてしまったこと。牛ヶ首、沼原の分岐で休憩したときに気づきました。ここからは下りばかりで2時間かからないので熊鈴だけでなく携帯で音楽を鳴らしながら駐車場まで歩きました。とりあえず家に帰ってから専用ケースと一緒に再注文しました。専用ケースをケチらなければ良かったです。

あとは何かあればロープをと思っていましたが車に戻ってトランクを開けたらロープが置いてあり愕然としました。使わずに済みましたが持ち物チェックは必須ですね。

最後に。大変だったなぁと思いましたが帰ってから他の人のルートを調べたりYouTubeでマタギの動画を見てそんなに大変じゃないのかもと思い直しました。もっと経験を積まないとなぁ。

次はまだ決めていませんがちょっと懲りたので一回楽なところに行ってみようと思います。